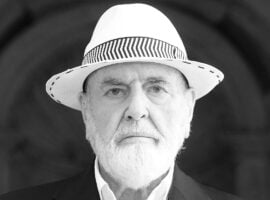

Sull’isola del vento, dove le pietre assorbono sole, Pantelleria, la perla nera del Mediterraneo, c’è chi ha scelto di restituire voce alla terra, senza sovrapporsi. Francesco Ferreri è uno di questi. Con una laurea in enologia a Conegliano, specializzazioni, e un passato tra Ungheria, Friuli e Nuova Zelanda, ha scelto di tornare. Ma non per ripetere. Con la compagna di vita Nicoletta Pecorelli, nel 2019, ha dato forma a Tanca Nica: tre ettari vitati distribuiti in ventidue appezzamenti, ognuno vinificato separatamente, ognuno con la sua voce. Al centro, lo Zibibbo. In versione secca. Vino che non accompagna il racconto, ma lo scrive.

Dietro Tanta Nica c’è una visione e, soprattutto, un’ambizione: riscrivere la geografia dello Zibibbo a Pantelleria. L’azienda agricola, il cui nome in dialetto pantesco significa “piccolo terreno collinoso, coltivato e sistemato a terrazze” è una giovane e piccola realtà, con una decina di vendemmie alle spalle e tanti sogni nel cassetto. In produzione 8.000 bottiglie, nelle annate buone. Recente, il progetto, definito da Ferreri “studio”, che ha dato origine a Zibibbo da Contrada: quattro etichette, ognuna diversa, che diventano vini-lente, capaci di leggere con precisione il paesaggio da cui nascono. Sono bottiglie rare da trovare: circa 130 a etichetta. Una sorta di un viaggio nel tempo e nello spazio che dal mare (contrada San Marco) arriva a quota 300 (contrada Cufurà), dopo aver attraversato un altopiano collinare a quota 150 (contrada Ruia) e più sopra ancora il lago di Venere (contrada Bugéber).

Francesco, da dove nasce l’urgenza di raccontare il territorio con lo Zibibbo secco?

“Dalla consapevolezza che Pantelleria è molto più complessa di quanto si pensi. Non è solo Passito. È un’isola stratificata, geologicamente e culturalmente. Ogni contrada ha un’identità distinta, e lo Zibibbo è il vitigno che più di tutti riesce a raccontarla, se lo si lascia libero di esprimere l’identità del luogo che lo ha partorito. Si passa da paesaggi più montanari con altitudini sui 430 metri sul livello del mare alle colline, “kùddie”, che influenzano molto la maturazione dell’uva; con la vendemmia iniziamo ad agosto e finiamo ad ottobre. Lavorare in secco ci permette di leggere con più precisione i dettagli, le sfumature della terra”

Che tipo di lavoro c’è dietro alle vostre micro-vinificazioni?

“Tanca Nica oggi conta tre ettari vitati sparsi in ventidue appezzamenti. Ogni parcella è vinificata separatamente e alla fine facciamo gli assemblaggi. Abbiamo venti vaschette in cantina, lavoriamo come se ognuna fosse un esperimento, un dialogo. Dal 2019 abbiamo deciso di isolare quattro contrade: Kufurà, Bugéber, San Marco e Ruia. Ne produciamo circa 130 bottiglie per etichetta. È uno studio, prima ancora che un prodotto. Ma abbiamo lavorato assembrando, fin dai nostri vini Soki Soki e Terra Forte. Nel primo confluiscono le parcelle di Cufurà e Rukia, caratterizzati da suoli con pomice gialla e grigia, tufo e sabbia; nel secondo quelle di San Marco e Begéber, da suoli formati da basalti e vulcanici di medio impasto, senza pomice”.

Il suo approccio non nasce da una tradizione familiare. Come ha iniziato?

“Mio padre era un marinaio. A quattordici anni ho scelto l’enologia. Ho studiato a Conegliano, poi ho lavorato in Ungheria, Nuova Zelanda, Friuli, Veneto. Tornare a Pantelleria non è stato romantico: mia madre non capiva. Per lei, tornare alla terra era come rinunciare a tutto. E invece per me era l’inizio. Un po’ come al gioco del Monopoli, mi sono detto: ‘Ricominciamo dal via’, dalle ‘jurnate’ (ndr giornate) con i vecchietti che mi spiegavano come fare la conca. Perché quello che studi sui libri è altro. Qui ho imparato tutto. Da capo”.

Ha mai pensato di produrre Passito?

“Sono un buon bevitore e super critico. Credo che sia fondamentale tenere vivo il Passito a Pantelleria, ma bisogna andare avanti anche dal punto di vista enologico. Certo, ci ho pensato. Ma all’inizio non mi sentivo pronto. È un vino che chiede tempo, ma anche responsabilità. E oggi il Passito rischia di diventare un vino da ‘souvenir’, scollegato dalla sua anima. Noi stiamo studiando. Ma voglio farlo solo quando sentirò di poterlo fare bene”.

Non ci sono grandi Passiti sull’isola?

“Sì, ci sono esempi virtuosi, ma negli ultimi anni si sta scivolando sempre più su versioni dozzinali”.

Come definisce l’approccio al vino naturale?

“C’è da fare molta chiarezza su cosa vuol dire produrre vino naturale. Sembra quasi che basti macerare e non aggiungere solfiti per definirsi tali. Naturale è una parola abusata. Oggi più che mai. Innesca polemiche e scriverne è consequenziale, come notiamo ultimamente, per cavalcare l’onda dei cliché. Noi accompagniamo la vita dalla vigna al calice. Non è solo non aggiungere solfiti. È rispetto, coerenza, ascolto. Se serve una piccola aggiunta, la facciamo. Ma sempre con consapevolezza. Ogni dogma è un limite, una limitazione. Non siamo qui per fare performance, ma per custodire, quasi in chiave olistica”.

Ha dei modelli di riferimento?

“Persone come Giovanna Morganti. Mi confronto anche con i ragazzi che hanno fatto scuola con me. Cristian Zago di Ca de Zago. Senza confronto e stima, rischi di trovarti da solo e sentirti arrivato. Il confronto è fondamentale. Spesso, chi fa questo mestiere non guarda oltre il proprio ombelico”.

Pantelleria non è un’isola facile. Quali sono le sfide più grandi?

“Innanzitutto, vivere in un’isola minore, è difficile a priori. Mancano perfino le piccole cose quotidiane, il film uscito al cinema, mesi prima, che ormai è spoilerato quando arriva qui, il supermercato (spesso vuoto). Ma al di là di questo, che fa parte della condizione ‘isola’. Qui ci vogliono ottocento ore di lavoro a ettaro. E le persone che sanno fare le conche sono sempre meno. L’alberello pantesco senza la conca muore. Il riconoscimento UNESCO è una bella etichetta, ma senza le mani non serve a nulla. I giovani vanno via. E chi resta deve affrontare anche i pregiudizi, come è successo a me. Quando sono tornato sull’isola, mia mamma mi ha detto “Non è possibile! Hai la laurea”. Lei già mi vedeva col camice bianco a fare le analisi in laboratorio, quindi, il mio tornare alla terra era mortificante. Ma io non ero ‘U zu’ Turi” che prendeva la zappa, io avevo una visione. Semplicemente dovevo ripartire dalla terra per imparare”.

Come immagina il futuro di Tanca Nica?

“Vorrei che le vigne restassero vive. Che i giovani tornassero a coltivarle. Che il vino rimanesse un gesto agricolo, non un’operazione di marketing. Produciamo 8.000 bottiglie nelle annate buone. È un lavoro duro, lento, ma pieno. Il nostro sogno è che chi beve i nostri vini possa sentirsi sull’isola, percorrendola come durante un viaggio, anche solo con un sorso”.

La sua più grande soddisfazione, ad oggi?

“Essere presente al ristorante tre stelle Michelin Noma, a Copenaghen, in Danimarca. Da quattro anni”.

Consiglierebbe di investire sull’isola per fare vino?

“Molti vengono già ad investire a Pantelleria. Ben venga, se c’è rispetto del territorio. Questo forse è l’unico modo per salvare l’isola, perché il pantesco è affetto da filoxenia: ama chi viene da fuori. Forse questo è l’unico modo che lo porterà a comprendere – quando non ne avrà più – quanto vale la sua terra. Un po’ come è successo con i dammusi”.

Qual è secondo lei il futuro del vino pantesco?

“Citerei la canzone degi U2 “Stuck in a moment”. Siamo fermi agli anni ’80, troppo chiusi, poco confronto. Il vino bianco qui spesso cerca di somigliare a qualcosa che non siamo. Faccio un esempio: con sei e mezzo di acidità totale come valore, sei più da Trentino: qualcosa non torna. Ironia del caso, nei vini con questi valori, ritrovi il terroir solo dopo dieci anni di bottiglia, al netto di ogni accorgimento tecnico, perché la potenza dell’isola riemerge e se ne frega degli uomini. Sembra che quasi ci si vergogni a mostrarsi per chi si è. Si dice “troppo zibibbato”, come se fosse un difetto. Ma quella è la nostra voce: lo Zibibbo! Lo trattiamo come un bianco, ma a livello tecnico va trattato come un rosso. Bisogna tornare al terroir, accettare la nostra identità mediterranea. Anche se i bianchi sono grassi, generosi, solari: è la nostra bellezza”.

Come vi confrontate con i cambiamenti climatici?

“Serve attenzione. Qui il clima è stato sempre estremizzato tra forti venti e sole e pioggia. Ma si notano cambiamenti. Ogni annata è più estrema. L’approccio deve cambiare, bisogna ritornare a pratiche agricole del passato per guardare al futuro, riprendere pratiche antiche ancora attuali come l’arare in autunno e poi in primavera, lavorare sulla biodiversità. Senza uso dei diserbanti. Anche se, ogni tanto, mi vengono in mente le parole che una volta un vignaiolo mi disse con rabbia: ‘Meglio un terreno diserbato che abbandonato’. Oggi lo capisco, perché se quei quatti vigneti storici, che sono patrimonio genetico e culturale, si salvano, è grazie alle pompe del diserbante che il vecchietto ha usato e usa. Mi rendo conto delle difficoltà dell’isola. E non condanno”.

Che messaggio vuole lasciare a chi si avvicina al vostro vino per la prima volta?

“Che Tanca Nica non è solo vino. È un modo di guardare l’isola. Di camminare piano. Di fare domande. Se uno si siede e ha voglia di ascoltare, può farsi un viaggio. Anche senza partire”.

I suoi Cru però sono pochi, quasi introvabili. E non proprio per tutte le tasche. Strategia per far accrescere il desiderio?

“Se può sembrare una mossa di marketing, allora le dico che non è voluta. Il prezzo calcolato sul lavoro fatto sui terreni e sui vini è giusto. Il target isolano è, semmai, basso. Molti usano i diserbanti e abbattono i costi, c’è chi guadagna col turismo. Io faccio solo vino e quando vengono qui possono solo assaggiare o acquistare una bottiglia da portare via, non faccio apericena e aperitivi al tramonto. Il prezzo è a target per me. Vivo di quello. Poi non mi sento arrivato, non dico di essere perfetto. Anzi. Non tutte le ciambelle riescono col buco, però c’è chi riconosce l’autenticità ed è disposto a pagarla per il suo valore, nonostante qualche imperfezione. In questo momento storico è più facile ‘non’ sbagliare, perché tecnicamente puoi correggere tutto”.